建築物省エネ計画コンサルティング 建築物省エネ法に係る適合性判定とは

1.1 建築物省エネ法の概要

1.2 規制措置対象の判断【適合性判定】

1.3 手続き全体の流れ

1.4 計算方法、計算基準

1.1 建築物省エネ法の概要

1.1.1 建築物省エネ法について

平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。

本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、以下を一体的に講じたものとなっております。

①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置

②省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置

床面積の合計が300㎡以上の非住宅建築物※は、適合義務化の対象となります。

建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ建築物の工事着工や建築物の使用ができなくなります。

※文化財等、仮設建築物、高い開放性を有する自動車車庫等、畜舎等は適用除外とできます。

1.1.2 各種制度と対象建築行為、適用基準について

規則措置の対象の概要

| 根拠条文等 | 対象用途 | 適用基準 | 審査対象 |

|---|---|---|---|

| 適合義務(適合性判定) 【11・12条】 |

非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 特定建築行為 (特定増改築を除く) |

| 届出義務 【19条等】 |

住宅及び非住宅 | 外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準 | 適合義務の対象に該当しない、床面積が※が300㎡以上の新築、増改築 |

| 説明義務 【27条】 |

住宅及び非住宅 | 外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準 | 適合義務の対象に該当しない、床面積が※が10㎡を超える新築、増改築 |

| ※ 高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積 | |||

表にある特定建築行為とは、以下の建築行為が該当する。

① 特定建築物(非住宅部分の床面積が300㎡以上)の新築

② 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)

③ 増築後に特定建築物となる増築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)

国交省HP 規制措置・誘導措置にかかる手続きマニュアルより

1.2 規制措置対象の判断

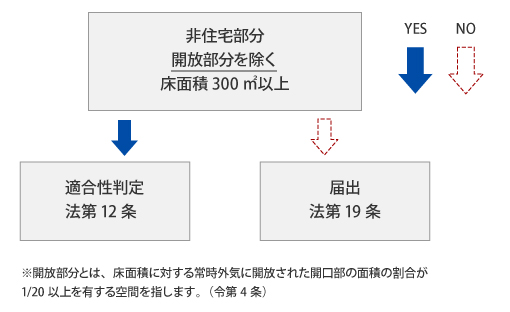

1.2.1 規制措置対象の新築の判断

新築については、非住宅部分の面積が300㎡以上の建築物は、適合義務・適合性判定の対象です。

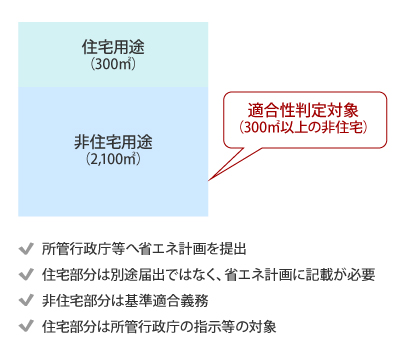

1.2.2 複合建築物の判断

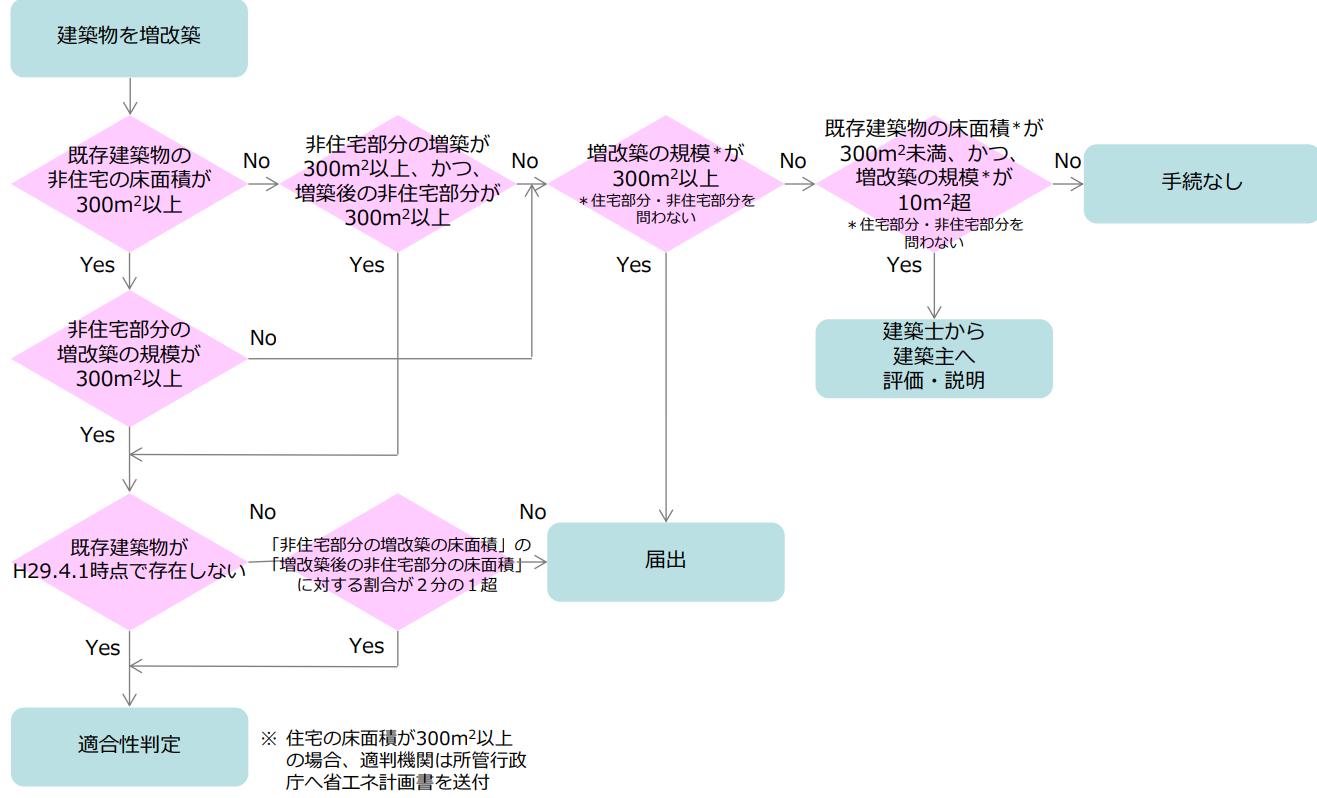

1.2.3 規制措置対象の増築・改築の判断フロー 2021/4〜

新築時

増築時

国交省HP 規制措置・誘導措置にかかる手続きマニュアルより

適用除外

以下に示す建築物は建築物省エネ法の適合性判定・届出は必要ございません。

(法第18条、22条、令第7条、H28告示第1377号)

※適用除外かどうかの判断は「建築物」単位で行い、「建築物の部分(室)」単位で行うことはございません。

1) 居室を有しないことにより空気調和設備を要しない施設

例:常温倉庫、自動車車庫、自転車駐輪場、堆肥舎、変電所、ポンプ施設、受

電施設、畜舎、水産物の養殖場又は増殖場等

2) 高い開放性を有することにより空気調和設備を要しない施設

例:観覧場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、神社・寺院等

3) 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財等

4) 仮設建築物

5) 壁を有しないことその他高い開放性を有するもの

1.3 手続き全体の流れ

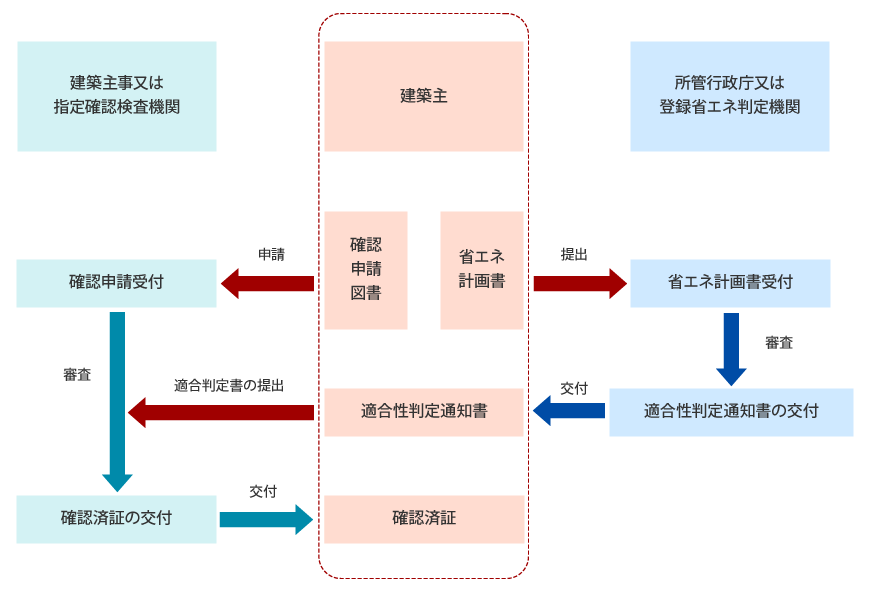

1.3.1 建築確認申請との関係

省エネ基準に適合していないと確認済証の交付を受けることが出来ません。

(建築主事または指定確認検査機関に適合判定通知書の提出が必要です。)

省エネ適判申請の窓口は、所管行政庁の他に登録省エネ判定機関でも受付が可能です。

確認申請と適合性判定の流れ

1.3.2 建築基準法の完了検査との関係

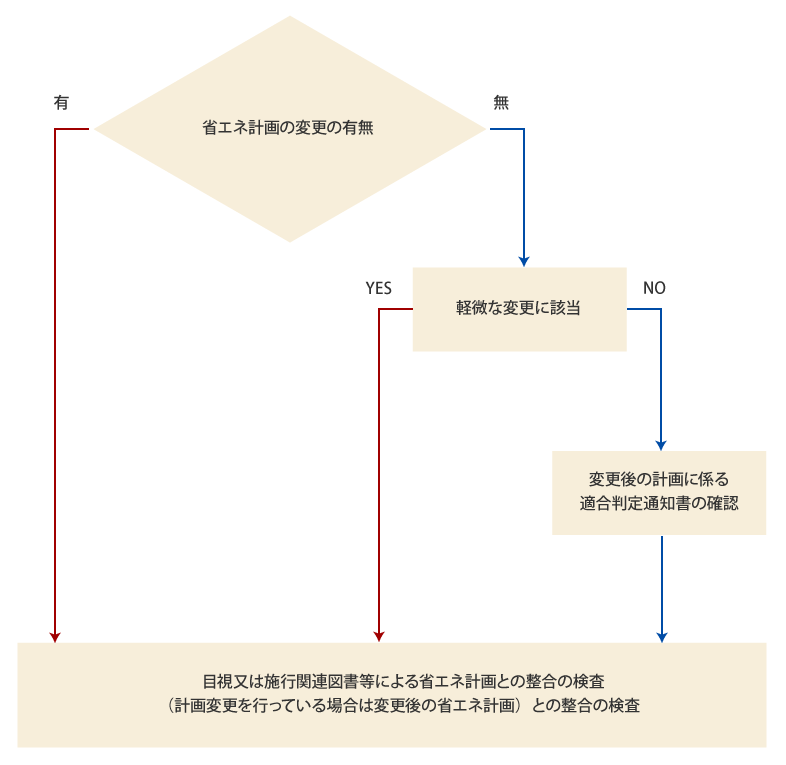

建築基準法に基づく完了検査は、建築主事等により以下の確認が行われます。

- 直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合は、変更内容が軽微な変更に該当しているかの確認

- 省エネ計画通りに工事が施工されていることの確認

完了検査の基本的な流れ

1.3.3 計画変更時の手続き

変更内容により手続きが異なりますので、適合性判定を受けた所管行政庁や判定機関にご相談ください。

・計画変更

適合性判定を受けた後に省エネ計算に変更が生じた場合は、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る適合性判定を受けなければなりません。

計画変更が必要となる場合

・建築基準法の用途の変更

・モデル建物法を用いる場合のモデル建物用途の追加

・評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)

・軽微な変更

軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要になります。

| 変更内容 | 対応 | |

|---|---|---|

| ルートA | 省エネ性能が向上する場合 | 軽微な変更であることを示す資料を作成し、完了検査時に提出 |

| ルートB | 一定の範囲内で省エネ性能が低下する場合 | |

| ルートC | 再計算によって基準適合が明らかな変更 | 再計算した内容を所管行政庁や判定機関に提出し、 「軽微変更該当証明書」の項を受ける。完了検査時に提出 |

1.4 計算方法、計算基準

1.4.1 計算方法

・平成28年基準モデル建物法

・平成28年標準入力法、主要室入力法

1.4.2 基準適合の判断

| 省エネ基準 | |

|---|---|

| 一次エネ基準 (BEI、BEIm) |

新築 1.0 既存* 1.1 |

| 外皮基準 (BPI、BPIm) |

ー |

詳細情報

詳細については以下のホームページをご覧ください。

お見積りはもちろん、メリットの有無やアドバイスまで行っております。

お気軽にご相談ください!